Es ist Montagmorgen, 4.45 Uhr. Nach einer kurzen Nacht bist du vollgepackt mit deinem Partner zum Flughafen aufgebrochen, bereit für den lang ersehnten Urlaub. Gerade als ihr auf dem Weg zur Gepäckabgabe seid, verkündet eine Durchsage, dass euer Flug aufgrund technischer Probleme annulliert wurde.

Deine Reaktion ist sofort spürbar: Dein Herz beginnt zu rasen, deine Gedanken überschlagen sich – „Unser ganzer Urlaub ist ruiniert! Wir haben doch das Hotel gebucht! Was ist mit dem Geld, das wir bezahlt haben?“. Du spürst wie Panik und Wut in dir aufsteigen und würdest am liebsten die Menschen vor dir aus dem Weg schubsen und den Mitarbeiter am Schalter anschreien.

Dein Partner hingegen reagiert völlig anders. Zunächst nimmt er die Information ruhig auf, atmet einmal tief durch und sagt: „Das ist ärgerlich, aber wir finden eine Lösung.“ Während du noch mit dir selbst und deinen überbordenden Emotionen beschäftigt bist, ruft er euren Reiseveranstalter an und erkundigt sich nach einer Lösung. Und siehe da, der Reiseveranstalter kann euch auf einen späteren Flug umbuchen und schenkt euch sogar den Eintritt in die Flughafen Lounge, damit ihr euch die Wartezeit vertreiben könnt.

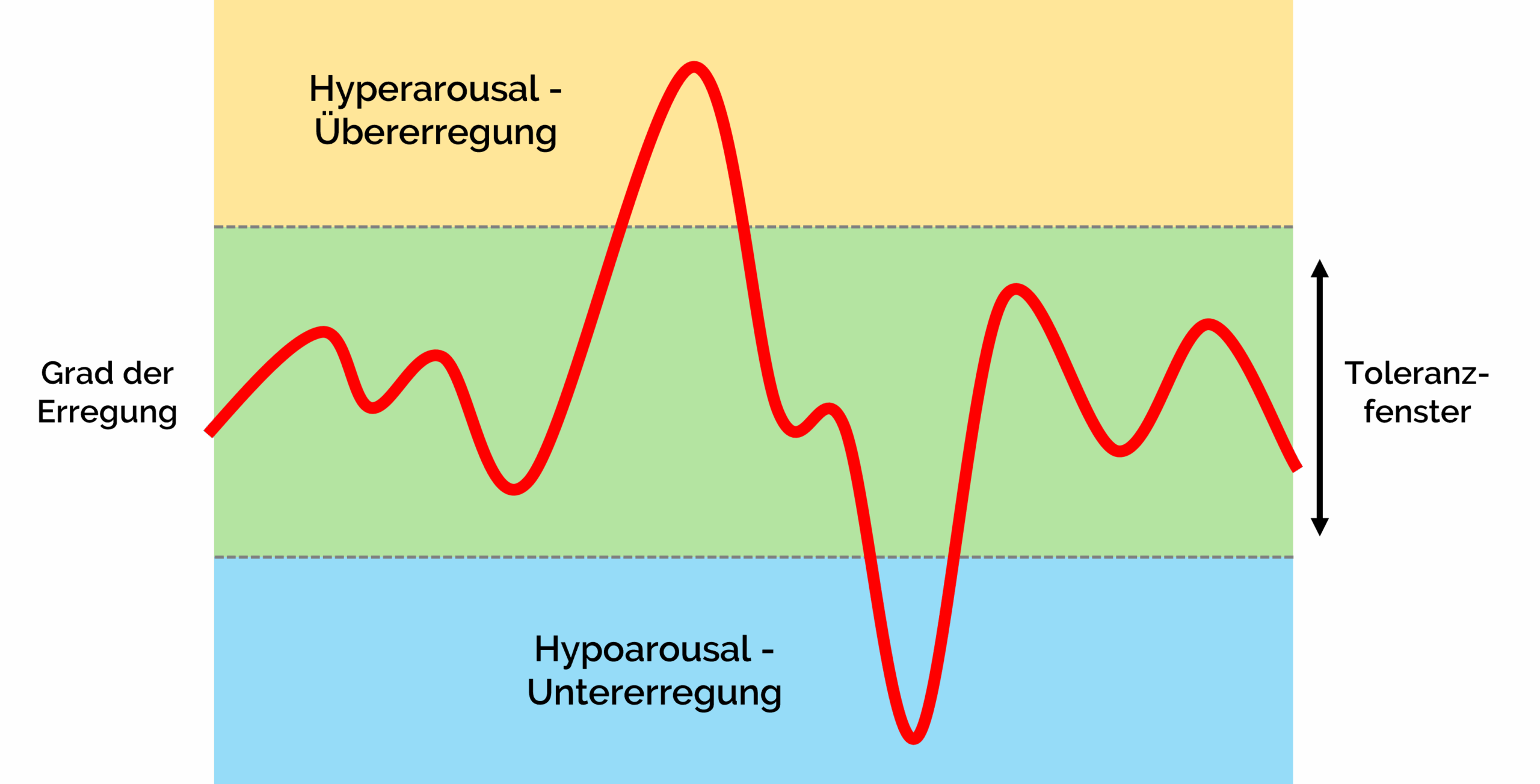

Diese unterschiedlichen Reaktionen auf ein und dieselbe Situation illustrieren perfekt, was als Stress-Toleranzfenster beschrieben wird – und warum das Verständnis dieses Konzepts so transformativ für unser tägliches Leben sein kann. Während du dein Stress-Toleranzfenster verlassen hast und dich in einem Zustand der Übererregung befindest, ist dein Partner in seinem Toleranzfenster geblieben und konnte lösungsorientiert handeln.

Nachdem du in Teil 1 unserer Artikelreihe die Grundlagen der Polyvagal-Theorie und die drei Zustände deines autonomen Nervensystems kennengelernt hast, tauchen wir diesmal tiefer in das Konzept des Stress-Toleranzfensters ein. Dieses Konzept nach Dan Siegel, auch als „Window of Tolerance“ bekannt, erklärt, warum manche Menschen scheinbar mühelos mit Stress umgehen können, während andere bereits bei kleinsten Herausforderungen überfordert sind.

Das Stress-Toleranzfenster

Du kannst dir das Stress-Toleranzfenster als einen Bereich vorstellen, der von zwei Grenzen definiert wird. Wenn wir uns innerhalb unseres Toleranzfensters befinden, sind wir in der Lage, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. In diesem Zustand sind unser sympathisches Nervensystem und unser parasympathisches Nervensystem in Balance.

Die obere Grenze markiert den Übergang zur Übererregung (Hyperarousal). Überschreiten wir diese Grenze, werden wir überreizt, ängstlich, aggressiv oder hypervigilant. Unser Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung wird flacher, und wir verlieren zunehmend die Fähigkeit zur rationalen Entscheidungsfindung.

Die untere Grenze markiert den Übergang zur Untererregung (Hypoarousal). Dies ist ein zweiter Weg, mit zu viel Stress umzugehen. Unterschreiten wir diese Grenze, schalten wir ab, werden müde, dissoziieren oder fühlen uns emotional taub. Unser Nervensystem tritt auf die Bremse, wir werden lethargisch und verlieren den Kontakt zu uns selbst und anderen.

Die Breite dieses Fensters ist individuell sehr unterschiedlich und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Menschen mit einem breiten Toleranzfenster können größere Mengen an Stress verkraften und bleiben länger funktionsfähig. Sie erholen sich auch schneller und kehren leichter in ihren optimalen Zustand zurück – sind also resilienter. Menschen mit einem schmalen Toleranzfenster hingegen werden schneller überfordert und benötigen mehr Zeit und Unterstützung, um sich zu regulieren.

Hyperarousal: Wenn das System überhitzt

Hyperarousal ist der Zustand, den die meisten Menschen mit Stress assoziieren. Es ist die Aktivierung des sympathischen Nervensystems, die uns ursprünglich dabei half, vor Säbelzahntigern (ja, die gabs vor 12.000 Jahren noch) zu fliehen oder gegen Feinde zu kämpfen. In der modernen Welt wird diese Reaktion jedoch durch weniger lebensbedrohliche, aber chronische Stressoren ausgelöst – denn Säbelzahntiger gibt’s schon lange nicht mehr.

Die Symptome von Hyperarousal sind vielfältig und können sich sowohl körperlich als auch emotional manifestieren. Körperlich erleben wir einen erhöhten Herzschlag, schnelle oder flache Atmung, Muskelverspannungen, Schwitzen oder Zittern. Emotional können wir uns ängstlich, gereizt, wütend, aggressiv oder panisch fühlen. Kognitiv wird unser Denken oft chaotisch, wir haben Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren, und neigen zu katastrophisierenden Gedanken und rücksichtslosem Verhalten.

Ein besonders problematischer Aspekt von Hyperarousal in der modernen Gesellschaft ist, dass wir oft keine angemessenen Wege haben, die aufgebaute Energie zu entladen. Tiere schütteln den Stress buchstäblich ab, nachdem sie einer Gefahr entkommen sind. Menschen in traditionellen Kulturen nutzen Tanz, Gesang oder Rituale, um diese Energie zu kanalisieren. In unserer sitzenden, oft isolierten Lebensweise fehlen uns häufig diese natürlichen Entladungsmechanismen.

Hypoarousal: Wenn das System abschaltet

Wenn Menschen an Stress denken, verknüpfen sie dies meist nur mit der Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Doch Kampf oder Flucht ist nicht die einzige Option, auf Stress zu reagieren. Eine Maus, die von einem Greifvogel gefangen wurde, und in den Krallen des Vogels hängt, kann weder kämpfen noch fliehen. Stattdessen wird sie schlaff, ihr Stoffwechsel verlangsamt sich und die Schmerzschwelle sinkt. Unser Körper reagiert heutzutage immer noch genauso. Auch wenn Hypoarousal weniger bekannt ist, ist es ebenso problematisch wie Hyperarousal.

Menschen in Hypoarousal fühlen sich oft benommen, emotional taub, hoffnungslos oder wie von der Welt abgeschnitten. Sie können Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, sich zu motivieren oder Verbindungen zu anderen aufzubauen. Körperlich manifestiert sich Hypoarousal oft durch Müdigkeit, verlangsamte Bewegungen, gedämpfte Stimme oder sogar Ohnmachtsgefühle.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich Hypoarousal von der Freeze-Reaktion unterscheidet. Beim Erstarren werden sowohl das sympathische als auch das parasympathische Nervensystem aktiviert, was zu einer vollständigen Immobilisierung des Körpers führt.

Der Zustand der Untererregung wird oft missverstanden oder übersehen, da er weniger „dramatisch“ erscheint als Hyperarousal. Menschen in Hypoarousal werden manchmal als faul oder unmotiviert wahrgenommen, obwohl sie sich tatsächlich in einem biologischen Schutzmodus befinden.

Wie breit ist dein Stress-Toleranzfenster?

Die Größe und Flexibilität unseres Stress-Toleranzfensters wird durch eine Vielzahl von Faktoren geprägt. Dabei spielen frühe Kindheitserfahrungen eine wichtige Rolle. Kinder, die in einem sicheren, vorhersagbaren Umfeld aufwachsen und von ihren Bezugspersonen angemessen co-reguliert werden, entwickeln typischerweise ein breiteres Toleranzfenster. Sie lernen, dass Stress vorübergehend ist und dass sie die Ressourcen haben, damit umzugehen.

Traumatische Erfahrungen hingegen können das Toleranzfenster erheblich verengen. Das Nervensystem lernt, bereits bei geringen Stressoren in Alarmbereitschaft zu gehen, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Diese Hypervigilanz mag in gefährlichen Situationen überlebenswichtig sein, wird aber in sicheren Umgebungen zu einer Belastung.

Auch aktuelle Lebensumstände beeinflussen die Breite unseres Toleranzfensters. Chronischer Stress, Schlafmangel, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel oder soziale Isolation können dazu führen, dass das Fenster kleiner wird. Umgekehrt können regelmäßige Entspannung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung und unterstützende Beziehungen das Fenster erweitern.

Auch die aktuelle Umgebung bzw. die Umgebungen, in denen wir uns die meiste Zeit aufhalten, nehmen Einfluss auf unser Toleranzfenster. Laute, chaotische oder unvorhersagbare Umgebungen können das Fenster verengen, während ruhige, organisierte und sichere Räume es erweitern können. Auch natürliches Licht, Pflanzen, angenehme Düfte oder beruhigende Musik können einen positiven Einfluss haben.

Das eigene Toleranzfenster erweitern

Die gute Nachricht ist also, dass das Toleranzfenster nicht statisch ist. Durch verschiedene Strategien, gezielte therapeutische Arbeit und ein Training der Nervensystemregulation kann es (wieder) erweitert werden. Dieser Prozess erfordert Zeit, Geduld und manchmal professionelle Unterstützung, aber er ist möglich. Auch Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, können lernen, ihr Toleranzfenster zu erweitern und ein erfülltes, reguliertes Leben zu führen. Im Folgenden findest du einige Strategien, die dabei helfen können:

Achtsamkeit und Körperwahrnehmung

Regelmäßige Achtsamkeitspraxis hilft dabei, die subtilen Signale des Körpers wahrzunehmen, bevor wir vollständig dysreguliert werden. Bereits einige Minuten tägliche Meditation können messbare Verbesserungen in der Nervensystemregulation bewirken.

Atemarbeit

Bewusste Atemtechniken sind eine der direktesten Methoden, das autonome Nervensystem zu beeinflussen. Verlängerte Ausatmung aktiviert den Parasympathikus und kann helfen, von Hyperarousal zurück ins Toleranzfenster zu gelangen. Bei Hypoarousal können energetisierende Atemtechniken helfen, das System sanft zu aktivieren.

Ein gesunder Lebensstil

Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, insbesondere rhythmische Aktivitäten wie Gehen, Schwimmen oder Tanzen und der Verzicht auf übermäßigen Alkohol- oder Koffeinkonsum unterstützen ein stabiles Nervensystem.

Soziale Verbindung

Co-Regulation durch sichere Beziehungen ist einer der mächtigsten Wege zur Nervensystemregulation. Zeit mit Menschen zu verbringen, bei denen wir uns sicher und verstanden fühlen, kann unser Toleranzfenster erweitern und uns helfen, schneller zu regulieren.

Professionelle Unterstützung

Für Menschen mit stark verengten Toleranzfenstern, besonders aufgrund von Traumaerfahrungen, kann professionelle Hilfe notwendig sein. Körperorientierte Therapieansätze wie Somatic Experiencing, EMDR oder Polyvagal-informierte Therapie können besonders effektiv sein.

Der Weg zu mehr Resilienz

Das Stress-Toleranzfenster ist mehr als nur ein therapeutisches Konzept – es ist ein Schlüssel zu einem erfüllteren, resilienteren Leben. Indem wir lernen, unser Stress-Toleranzfenster zu erkennen und uns dem Prozess stellen, es Stück für Stück zu erweitern, können wir dem Leben mit mehr Gelassenheit begegnen und unser volles Potenzial entfalten.

Im nächsten Teil der Blogreihe werden wir verschiedene praktische Wege zur Nervensystemregulation und Erweiterung des Toleranzfensters genauer beleuchten. Wenn du praktisch erleben möchtest, wie du dein Nervensystem in Balance bringst, empfehlen wir dir unseren Workshop Körpertherapie & Breathwork.

0 Kommentare